Die Bedeutung der Bindung: Bindungstheorien im Überblick

Während für manche Menschen Beziehungen mit Stress und Belastungen der Psyche verbunden sind, scheinen für andere die Bindungen zu ihren Mitmenschen wichtige Faktoren für Sicherheit und Stabilität zu sein. Woher kommen manche Ängste im Bezug auf das Zusammensein und wieso sind manche Partnerschaften im Erwachsenenalter von innerer Unruhe geprägt? Ein Teil der Antworten darauf kann in der frühen Kindheit liegen. Das besagen die Bindungstheorien.

Bestimmt sind Ihnen die folgenden Beziehungs-Typen auch schon einmal im Freundes- und Bekanntenkreis begegnet, oder Sie erkennen Teile davon vielleicht sogar in sich selbst wieder: Da gibt es beispielsweise die Menschen, die im Hinblick auf Partnerschaften so gut wie alles hintenanstellen würden, nur um den Partner oder die Partnerin nicht zu verlieren. Dem quasi gegenüber stehen Menschen, die Erwartungen und Ansprüche in Beziehungen genauso verteufeln, wie sie ihre persönliche Unabhängigkeit über so gut wie alles stellen würden.

Bindungstheorien zeigen unterschiedliche Ausformungen bei Erwachsenen

Was steckt hinter diesen völlig unterschiedlichen Herangehensweisen an zwischenmenschliche und partnerschaftliche Beziehungen? Neben Erfahrungen, die Menschen in ihrem Erwachsenenleben mit dem Thema Liebe und Partnerschaft gemacht haben, kann auch die „Bindung“ ein wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, wie Menschen Beziehungen leben, welche Bedürfnisse sie haben und mit welchen Vorstellungen sie an ein Miteinander herangehen. Hinter dem Begriff der Bindung stehen verschiedene Bindungstypen, die wiederum auf die Bindungstheorien zurück gehen.

Geschichte der Bindungstheorien

Die angesprochenen Bindungstheorien haben erst einmal nichts mit dem Erwachsenenalter zu tun, auch wenn die Bindung, die wir als Baby und Kleinkind erleben, durchaus Einfluss auf unser späteres Erleben hat. Die Beschäftigung mit den Bindungstheorien geht im Wesentlichen auf drei Namen zurück:

- John Bowlby: Kinderpsychiater und Psychoanalytiker

- James Robertson: Psychoanalytiker und Sozialarbeiter

- Mary Ainsworth: Entwicklungspsychologin

Die ursprüngliche Bindungstheorie basiert also auf den Forschungserkenntnissen dieser drei Kapazitäten in Verbindung mit der Entwicklungspsychologie. Die Historie der Bindungstheorien geht dabei bis weit in die 1940er-Jahre zurück.

In den 40er-Jahren untersuchte Bowlby straffällig gewordene Jugendliche mit Blick auf seine Hypothese, die davon ausging, dass eine frühe Störung der Beziehung zwischen Mutter und Kind spätere psychische Störungen des Menschen mitverantwortet. Mit der Untersuchung dieser Hypothese, könnte man sagen, nahm die Entwicklung Bindungstheorie ihren Lauf.

Im Laufe der Jahrzehnte nahm die Bindungstheorie immer klarere Formen an. Wie in allen wissenschaftlichen Bereichen wird auch im Bereich der Entwicklung und Bildung weiterhin geforscht. Die Grundthesen, was Bindung meint und wie sich eine Störung der Mutter-Kind-Bindung auswirken kann, sind dabei auch heute die Bausteine aktueller Forschungen zum Thema.

Grundlagen in den Bindungstheorien: Was meint Bindung eigentlich?

Unter Bindung versteht man im bindungstheoretischen Kontext im weitesten Sinne die emotionale Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Der Bindungstheorie liegt dabei vor allem die Bindung zwischen der Mutter (oder anderen frühen Bezugspersonen) und ihrem Kind zugrunde. Diese Bindung stellt eine wichtige Voraussetzung für Schutz und Sicherheit dar. Durch die Bindung ist nach der Bindungstheorie sicher gestellt, dass Kinder bei der nahen Bezugsperson Nähe und Sicherheit suchen und eben jene Person diese Nähe sowie den Schutz vor Gefahr für das Kind auch tatsächlich gewährleistet. Durch Schreien, Lächeln, mit den Augen Verfolgen oder z. B. auch durch das Festhalten an der Bezugsperson kann das Bindungsverhalten sichtbar gemacht werden. Im ersten Lebensjahr wird die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson gefestigt.

So wurden die Bindungsstile von Kindern für die Bindungstheorien erforscht

Zum Thema Bindung gab es zwar schon davor Untersuchungen und Annahmen, aber die vielleicht bekannteste Studie im Sinne der Bindungstheorien erforschte das Bindungsverhalten von Kleinkindern im Kontext der sogenannten „Fremden Situation“. Die weiter oben genannte Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth schuf dieses berühmte Beobachtungs-Setting Ende der 1970er Jahre. Das Setting besteht aus einem Raum mit einer Spielecke, in dem sich eine Mutter und ihr etwa ein Jahr altes Kind aufhalten. Eine fremde Frau betritt den Raum und die Mutter des Kindes verlässt nun den Raum für kurze Zeit. Anhand der unterschiedlichen Verhaltensweisen, die die Babys daraufhin zeigten, konnte Ainsworth verschiedene Bindungsstile ableiten. Auf diesen Erforschungen beruhen noch heute die vier Bindungsformen, die weiterhin in der Bindungstheorie eine große Rolle spielen.

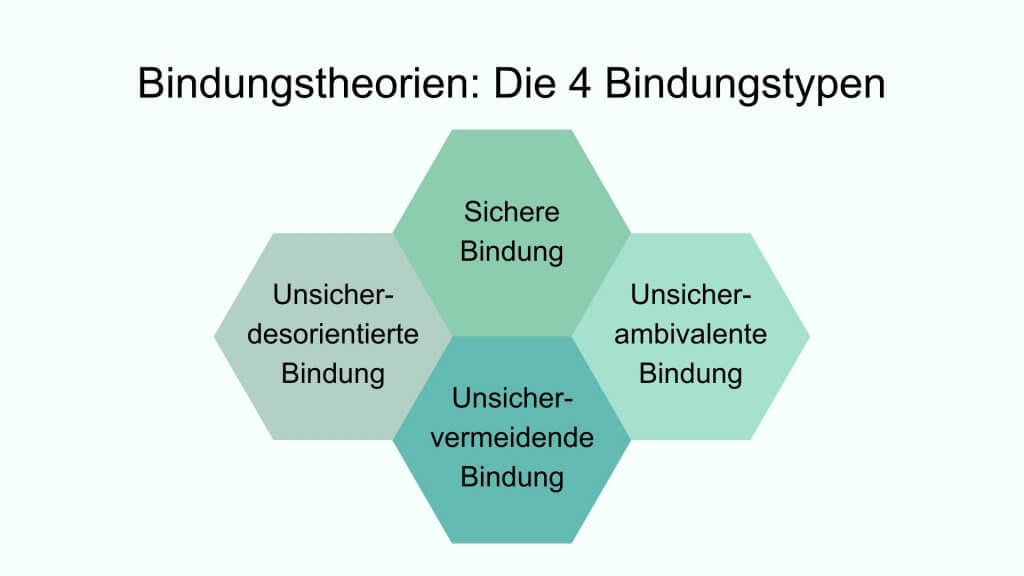

Welche Bindungsformen kennt man laut den Bindungstheorien?

Die Bindungstypen, die wir heute kennen, gehen also auf das ganz unterschiedliche Verhalten der Babys zurück, das sie während des Experiments in der „Fremden Situation“ zeigten. Denn während die einen eine Balance aus Erkundungswunsch und Nähebedürfnis zeigten, war bei den anderen ein großer Erkundungsdrang zu beobachten – scheinbar ohne ein Problem aufgrund der Trennung von der Mutter. Für wieder andere Kinder war die Trennung von ihrer wichtigsten Bezugsperson besonders schwierig zu verkraften. Aus diesen und weiteren Beobachtungen leiten sich die heute bekannten vier Bindungsformen ab.

- Die sichere Bindung

- Die unsicher-vermeidende Bindung

- Die unsicher-ambivalente Bindung

- Die unsicher-desorientierte Bindung

Doch was spricht nun für den einen Bindungstyp und was für den anderen? Wie wirkt er sich bei Babys und Kleinkindern aus und welche Folgen kann der Bindungsstil für die Beziehungen im Erwachsenenalter bedeuten? Die Aussagen zum Bindungsmuster im Erwachsenenalter sind dem Buch „Jein! Bindungsängste erkennen und bewältigen“ von Stefanie Stahl entnommen. Aber schauen wir uns das einmal genauer an.

Bindungstheorie: Die sichere Bindung

Die sichere Bindung entsteht dann, wenn ein Kind Zuverlässigkeit der Bezugsperson erfährt und lernt, dass die eigenen Bedürfnisse konstant wichtig genommen werden. Sicher gebundene Kinder scheinen ein gewisses Grundvertrauen in die Welt und die Bezugsperson als Ausgangspunkt für sichere Entdeckungsreisen zu erleben. Das charakterisiert die sichere Bindung:

- In der Versuchssituation schreit und weint das Baby, wenn die Mutter den Raum verlässt.

- Die fremde Person im Raum kann das Kind nicht trösten.

- Kommt die Mama wieder zurück, will das Baby von ihr getröstet werden, wodurch es sich auch wieder schnell beruhigt.

- Durch die Nähe zur Bezugsperson entspannt sich das Kind rasch wieder und kann sich daraufhin wieder dem Spiel widmen.

- Im Erwachsenenalter entspricht die sichere Bindung einem „sicher-autonomen“ Bindungsverhalten.

- Stefanie Stahl spricht bei sicher gebundenen Erwachsenen von einer „Ich bin okay, du bist okay“-Haltung.

- Sicher gebundene Kinder hätten gelernt, dass sie auch Nein sagen und einen eigenen Willen haben dürfen, ohne Liebesentzug befürchten zu müssen.

- Daher würden aus ihnen Erwachsene, die in Beziehungen mit den Erwartungshaltungen des Partners oder der Partnerin gut umgehen können, weil das potenzielle Nichterfüllung dieser Erwartungen für sicher gebundene Menschen nicht an die Sorge von Liebesentzug geknüpft ist.

Bindungstheorie: Die unsicher-vermeidende Bindung

Kinder, denen der Bindungstyp unsicher-vermeidend zugeschrieben wird, zeigen ihre eigenen Bedürfnisse nicht. Der Hintergrund dieses Verhaltens ist häufig in einem Mangel an Bedürfnisbefriedigung durch die Bezugspersonen zu finden. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder entwickeln wenig Vertrauen in die Unterstützung durch die Umwelt und unterdrücken häufig Annäherungsversuche aufgrund der Sorge, zurückgewiesen zu werden. Das charakterisiert die unsicher-vermeidende Bindung:

- In der Testsituation scheint es dem Baby nichts auszumachen, wenn seine Bezugsperson den Raum verlässt.

- Die Assistenz-Person kann als Ersatz fungieren.

- Das Kind scheint – vermeintlich unbeeindruckt – weiter zu spielen, ist aber innerlichem Stress ausgesetzt.

- Man spricht auch von der sogenannten Pseudounabhängigkeit.

- Die tatsächlichen Bedürfnisse zeigt das unsicher-vermeidend gebundene Kind nicht.

- Wenn die als zurückweisend verinnerlichte Mutter wieder zum Kind kommt, zeigt sich das Baby davon unbeeindruckt.

- Unsicher-vermeidend gebundenen Kindern fällt es oft schwer, ein positives Selbstbild zu entwickeln.

- Der erwachsene Mensch erlebt ein solches Bindungsmuster beispielsweise, indem er eine distanzierte Haltung zu Beziehungsthemen aufbaut.

- Stefanie Stahl schreibt unsicher-vermeidend gebundenen Menschen die Haltung „Ich bin nicht okay, und du bist nicht okay“ zu.

- So gebundene Menschen können im Erwachsenenalter einen enormen Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Partnerschaft und Bindung sowie der tiefen Überzeugung, ja ohnehin eines Tages verlassen zu werden, erleben.

- Der Selbstwert von unsicher-vermeidend gebundene Menschen ist häufig sehr labil, weshalb sie sich mit Distanz versuchen, vor Kränkung zu schützen.

Bindungstheorie: Die unsicher-ambivalente Bindung

Der unsicher-ambivalente Bindungsstil entsteht laut Bindungstheorien aus einem ambivalenten – also widersprüchlichen – Verhalten der Bezugspersonen. Reagiert also eine Mutter auf Bedürfnisse des Kindes ganz unterschiedlich und sind für das Kind damit die zu erwartenden Reaktionen nicht berechenbar, kann eine unsicher-ambivalente Bindung entstehen. Charakteristisch ist für einen solchen Bindungsstil:

- Wenn die Mutter in der Versuchssituation den Raum verlässt, reagiert das Kind ängstlich und unsicher.

- Eine intensive Fixierung des Babys auf die Bezugsperson ist wahrnehmbar: Es weint, schreit oder tobt zum Beispiel.

- Das Baby zeigt kein Interesse daran, weiter zu spielen.

- Kommt die Mama wieder zurück, scheint das Kind zwischen zwei Stühlen zu sitzen: Einerseits ist es wütend auf die Mutter, andererseits ist der Wunsch nach Nähe zur Bezugsperson sehr groß.

- Das unsicher-ambivalent gebundene Baby lässt sich auch nach ihrer Rückkehr von der Mutter kaum beruhigen.

- Der unsicher-ambivalente Beziehungsstil zeichnet sich unter anderem durch Trennungsängste und Anhänglichkeit aus.

- Als Erwachsene erleben sich unsicher-ambivalent gebundene Menschen häufig in ihren eigenen gedanklichen, sorgenvollen Fixierungen verstrickt.

- Dieser Bindungsstil entspricht in etwa der Kategorie der „anklammernden Bindung“ von Stefanie Stahl.

- Dieser wiederum entspricht laut Stahl einer beziehungstechnischen Haltung von „Ich bin nicht okay, aber du bist okay.“

- Unsicher-ambivalent gebundene Menschen würden daher besonders häufig in Beziehungen stecken bleiben, die ihnen nicht gut tun.

- In diesem Maße gebundene Menschen zeigen oft eine gering ausgeprägte Autonomie und Schwierigkeiten beim Loslassen.

Bindungstheorie: Die unsicher-desorientierte Bindung

Ist die Bezugsperson eines Babys sowohl verantwortlich für die Versorgungssicherheit als auch für Ängste, die im Kind ausgelöst werden, kann ein unsicher-desorientierter Bindungsstil beobachtet werden. Das Bindungsmuster wird somit häufig an Kindern beobachtet, die Opfer von Misshandlungen durch die Mutter sind oder die eine völlige emotionale Unerreichbarkeit der Bezugsperson bei gleichzeitig körperlicher Anwesenheit erleben. Dies kann beispielsweise bei traumatisierten oder psychisch stark erkrankten Eltern der Fall sein. Diese Bindungsform charakterisiert sich durch folgende Merkmale:

- Bei einer Trennung von der Mutter reagieren unsicher-desorientiert gebundene Kinder widersprüchlich.

- Ihr Verhalten wirkt dabei teilweise eigenwillig bis bizarr.

- Konsistente Strategien im Verhallten beim Umgang mit dem durch Trennung und Wiedersehen entstehenden Stress scheinen diese Kinder nicht zu haben.

- Bei unsicher-desorientiert gebundenen Kindern ist beispielsweise das „Freezing“ zu beobachten, also ein plötzliches Innehalten und Erstarren.

Dieser erst später in der Geschichte der Bindungstheorien entdeckte Bindungsstil entspricht in etwa dem „gleichgültig-vermeidenden“ Bindungsstil, den Stefanie Stahl mit der Haltung „Ich bin mir egal, und du bist mir egal“ zusammenfasst. Wenn so gebundene Erwachsene laut Stahl in Beziehungen geraten, die intensiver und näher werden, kommt gleichzeitig auch wieder die enorme Angst aus frühen Kindertagen hoch, die für diese Menschen mit dem verdrängten Wunsch nach Bindung zusammenhängt. Die Psyche des gleichgültig-vermeidend gebundenen Menschen unterdrückt daher das Bedürfnis nach Bindung, je näher er diesem Wunsch kommt.

Quellen:

Bindung und Bindungstheorien, Kindererziehung.com, (abgerufen am 17.03.2021)

Grundlagen der Bindungstheorie, das Kita-Handbuch, (abgerufen am 17.03.2021)

Stefanie Stahl, Jein! Bindungsängste erkennen und bewältigen, Eilert & Richter Verlag, Hamburg 2008, 18. Auflage, S. 79 f.f.